環境マネジメント

シンプレクスグループは、地球環境で活動する社会の一員として、気候変動等の環境問題への取り組みはとても重要だと考えています。事業活動に伴う環境負荷低減を意識し、環境問題に積極的に取り組み、持続可能な社会の創生を目指す企業とともに歩みを進めています。国際的な気候変動に関する情報開示の枠組みを決定した気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD)に賛同し、気候変動リスクに基づく開示およびモニタリングを実施するとともに、生物多様性保全の取り組みを支援し、限りある水資源の保全および有効な利用を進めています。

エネルギーマネジメント

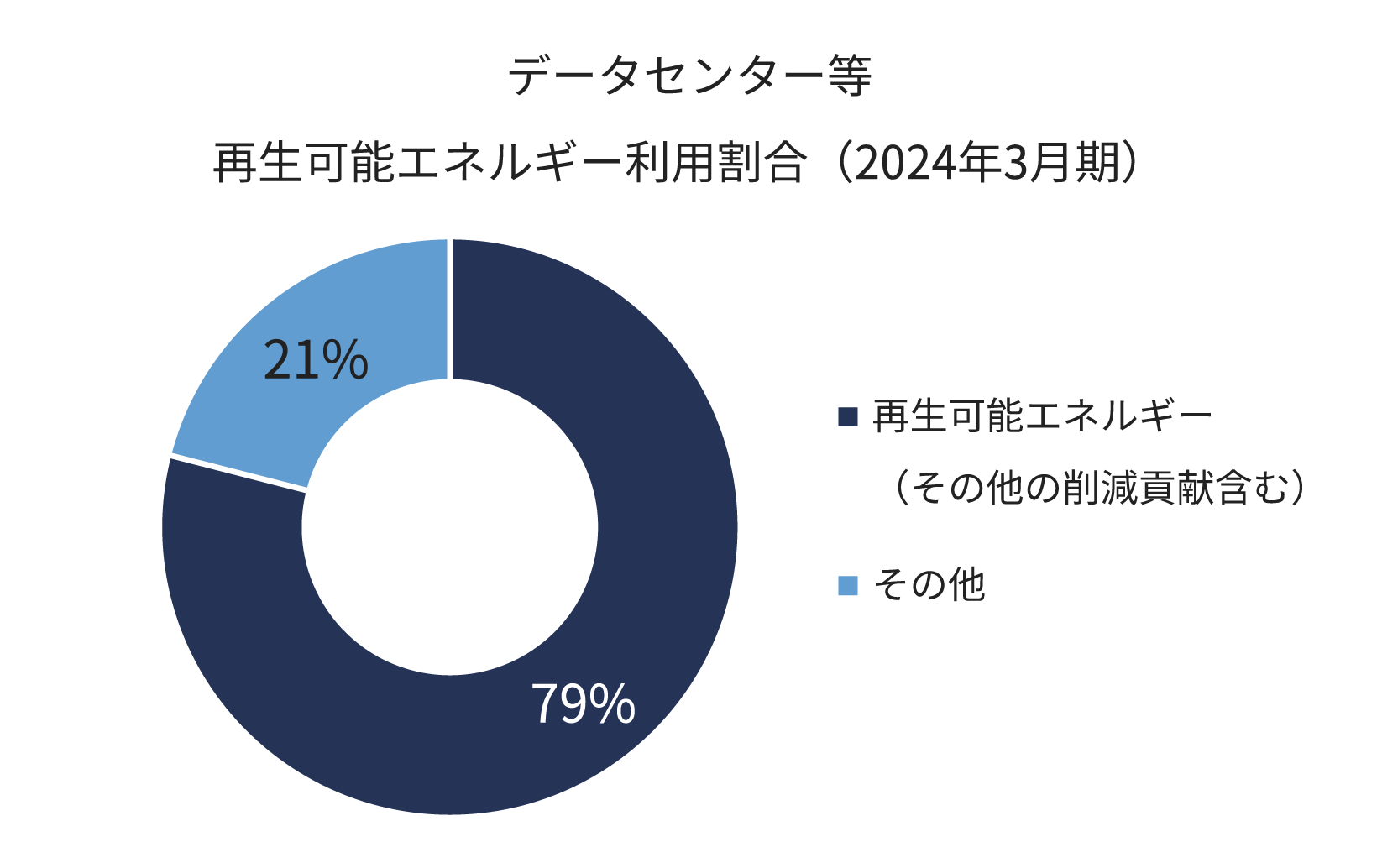

日本の経済産業省が2021年6月に発表した2050年カーボンニュートラルを目指す「グリーン成長戦略」では、オフィスビルのゼロエネルギー化の実現に向けた次世代電力マネジメントの促進が提言されています。また、2040年までにデータセンターのカーボンニュートラルを目指すとされています。再生可能エネルギー活用比率や省エネ性能の向上等、データセンターのゼロエミッション化に向けた取り組みを支援するとともに、地方分散立地推進や再生可能エネルギー活用による災害時の継続能力向上等のレジリエンス強化を実施することで、デジタル社会とグリーン社会の同時実現を図るとしています。

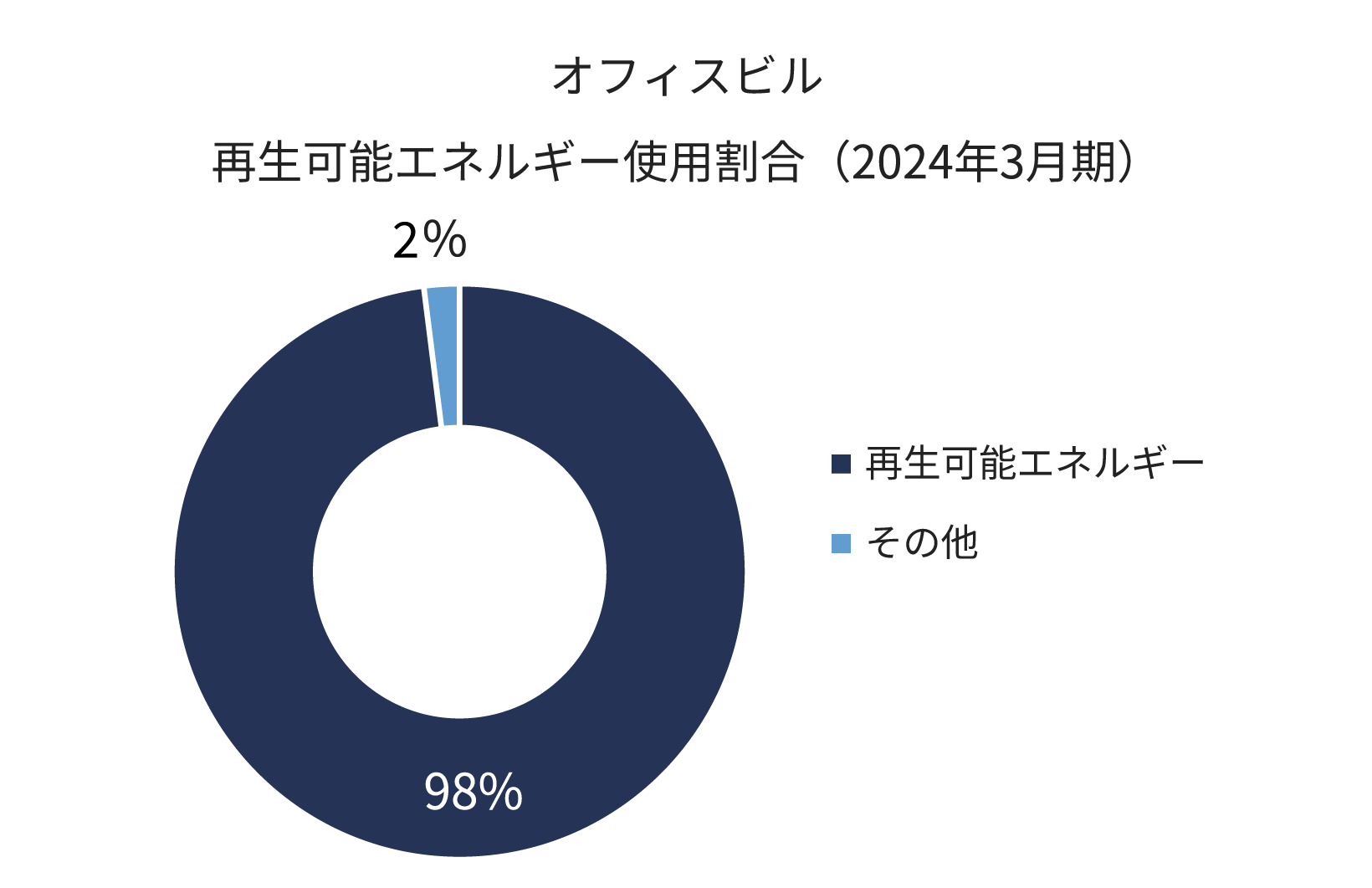

これらを踏まえ、シンプレクスグループは、環境問題に対して積極的かつ最先端の取り組みを展開する森ビル株式会社が運営するオフィスビルに事業所を置いています。入居する事業所すべてで100%再生可能エネルギー由来の電力が使用されており、サステナブルな事業環境を積極的に選択することを通じて、エネルギーマネジメントに取り組んでいます。

また、社内システムに関しては、エネルギー効率が良く地球環境への負荷低減につながる、クラウドサーバーを積極的に活用しています。さらに、顧客企業向けにも、最先端のクラウド活用支援サービスを展開しています。

2020年からは、アマゾン ウェブ サービス(AWS)の「FISC対応APNコンソーシアム」に参加し、金融機関のAWS活用とFISC安全対策基準*1対応の円滑化を推進しています。

公益財団法人金融情報システムセンター(FISC)により日本国内の金融機関等の自主基準として策定された、金融機関等コンピュータシステムの安全対策基準・解説書。

生物多様性

シンプレクスグループが入居する麻布台ヒルズ 森JPタワーでは、地区内に約6,000㎡の中央広場を含む約2.4haの緑地を有しているほか、虎ノ門ヒルズ 森タワーでは、約6000㎡のオープンスペースに緑地が造成されており、生物多様性にも配慮された植栽計画が評価され、JHEP認証*2の最高ランク(AAA)を取得しています*3。

Japan Habitat Evaluation and Certification Program認証の略称で、生物多様性の保全や回復に資する取り組みを定量的に評価、認証する制度。開発・運営:公益財団法人日本生態系協会。

事業所における生物多様性への取り組みについては森ビル株式会社のサステナビリティサイトをご覧ください。

水資源の保全

シンプレクスグループが入居する麻布台ヒルズ 森JPタワーおよび虎ノ門ヒルズ 森タワーでは、比較的汚れの少ない排水を中水としてトイレ洗浄水などに有効利用しているほか、高い性能を有する節水器具を採用したり、雨水を集水、ろ過処理して外構の植栽散水に利用しています*4。

事業所における水資源の保全への取り組みについては森ビル株式会社のサステナビリティサイトをご覧ください。

事業継続性とレジリエンス

シンプレクスグループでは、提供するシステムやサービスが長期間中断することがないよう、BCP(事業継続計画)の整備を進めています。大切な情報資産を障害や災害などから保護し、事業活動を速やかに再開するために必要な措置を講じます。

TCFD提言に基づく情報開示

シンプレクスグループは、ビジネスを通じて持続可能な社会のために取り組むべき課題に向き合い、地球環境や社会と共に成長するサステナブルな発展を目指しています。こうした取り組みの一環として、国際的な気候変動に関する情報開示の枠組みを決定したTCFD提言に2023年6月に賛同し、TCFDコンソーシアムへの加入を表明しました。同提言に基づき、気候変動が事業活動に及ぼす影響の重要性を企業として認識し、脱炭素社会に向けた取り組みを推進するとともに、TCFD提言に沿った情報開示の充実を図っていきます。

ガバナンス

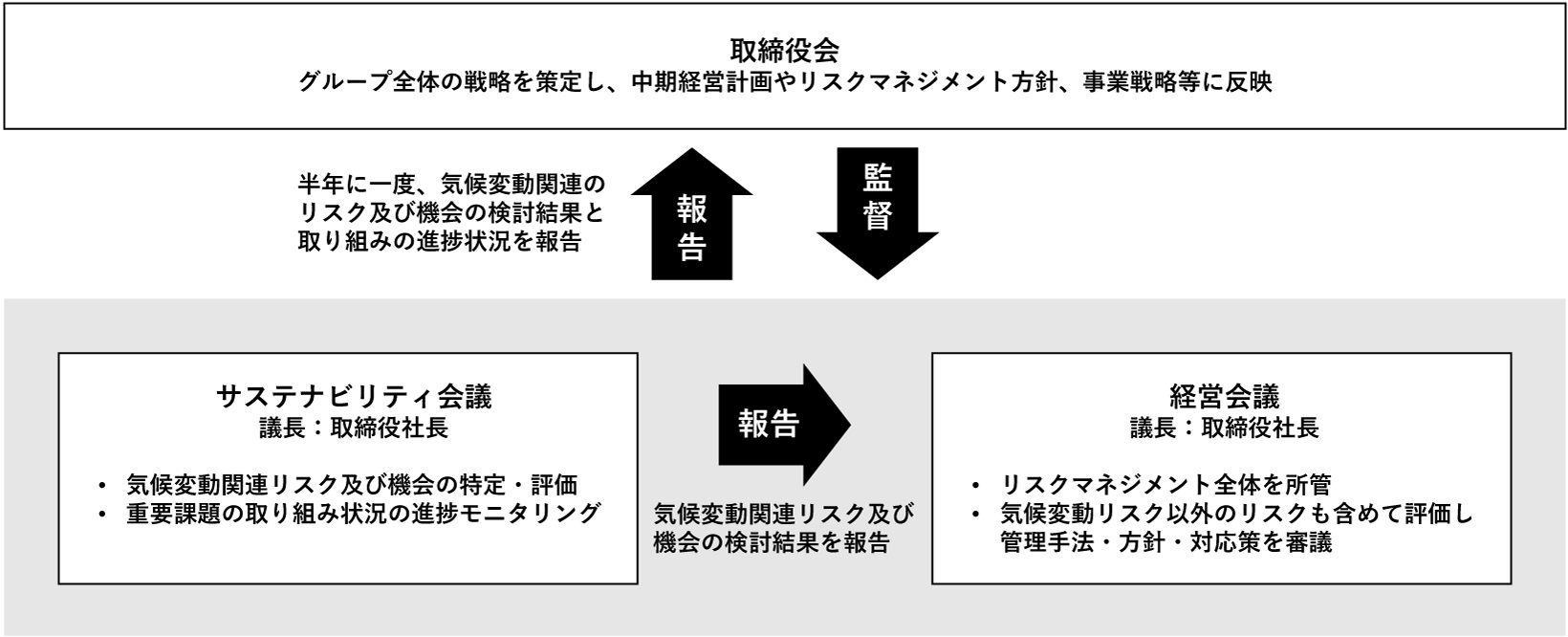

当社は取締役会の監督のもと、代表取締役社長および業務執行取締役から構成され、代表取締役社長が議長を務める経営会議において全社的なリスクマネジメントを行っています。そのなかで、気候変動関連のリスクおよび機会の特定・評価については、サステナビリティ会議に権限を委譲して実施しています。

サステナビリティ会議は、代表取締役社長および当社並びに子会社の業務執行取締役から構成されており、取締役社長が議長を務めています。サステナビリティ会議において審議された気候変動関連のリスクおよび機会の評価と、関連する目標や取り組みの進捗状況は、経営会議に報告され、全社的なリスクマネジメントの一環として審議されるほか、取締役会に対しても半期に一度報告されることにより、取締役会による実効性のある監督を可能としています。

取締役会においては、これらの報告を踏まえ、グループ全体の戦略を策定し、中期経営計画やリスクマネジメント方針、事業戦略等に反映する体制を整えています。

リスク管理

当社は、経済的損失、事業の中断又は停止、信用又はブランドイメージの失墜をもたらしうる危険性をリスクと定義し、リスクを低減・回避するためにリスクマネジメント体制を整備しています。

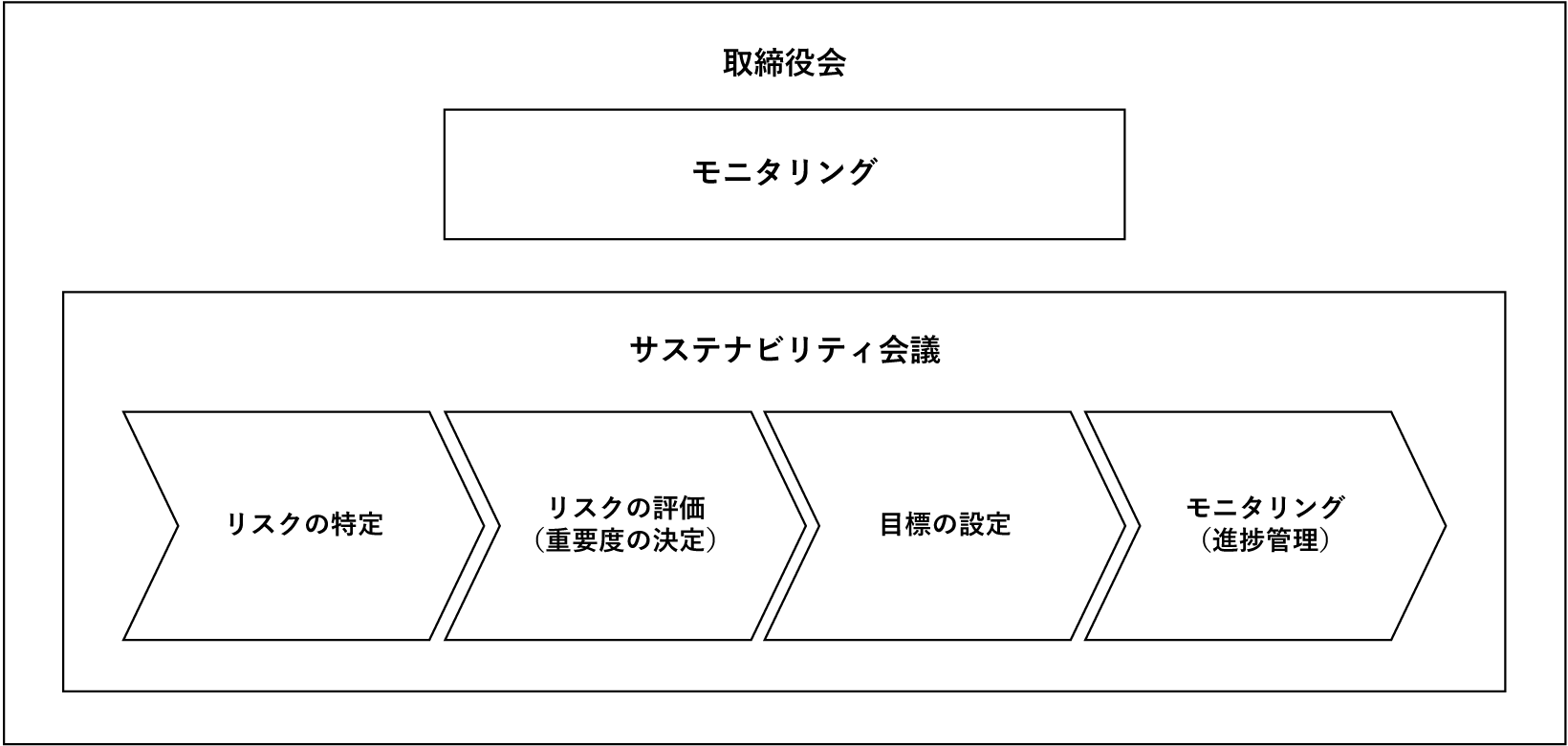

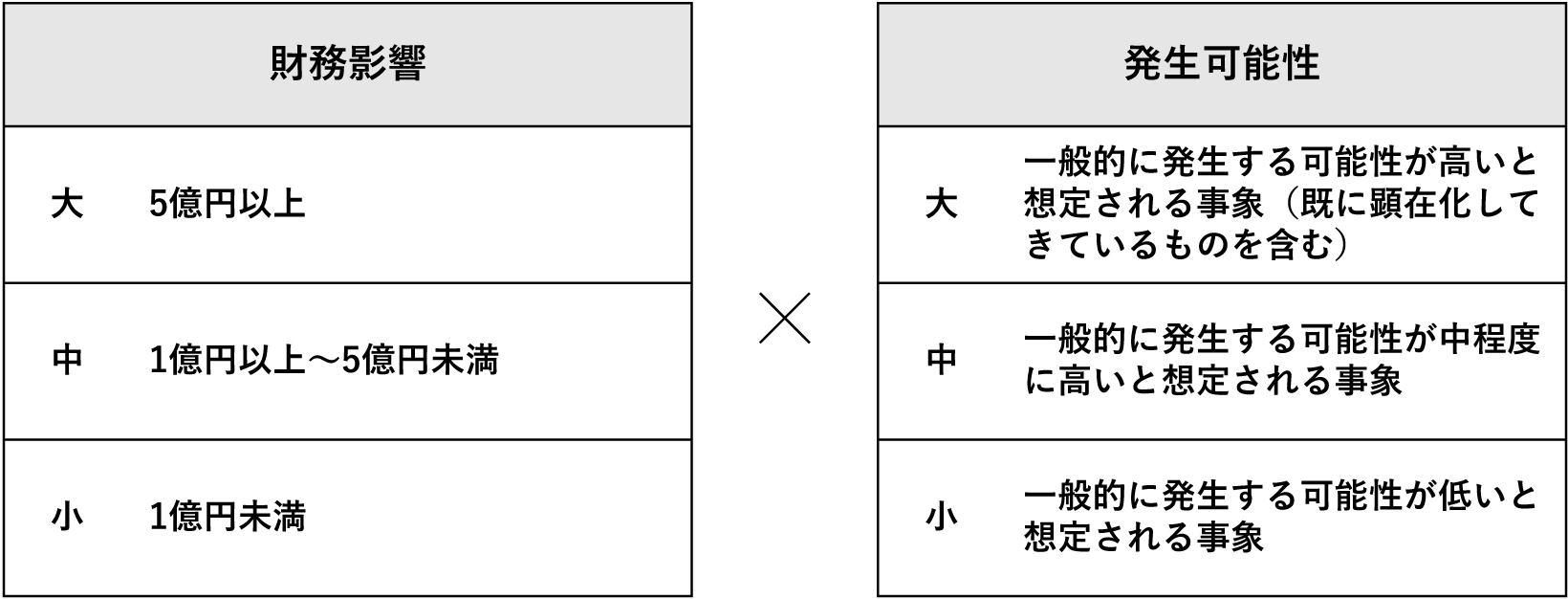

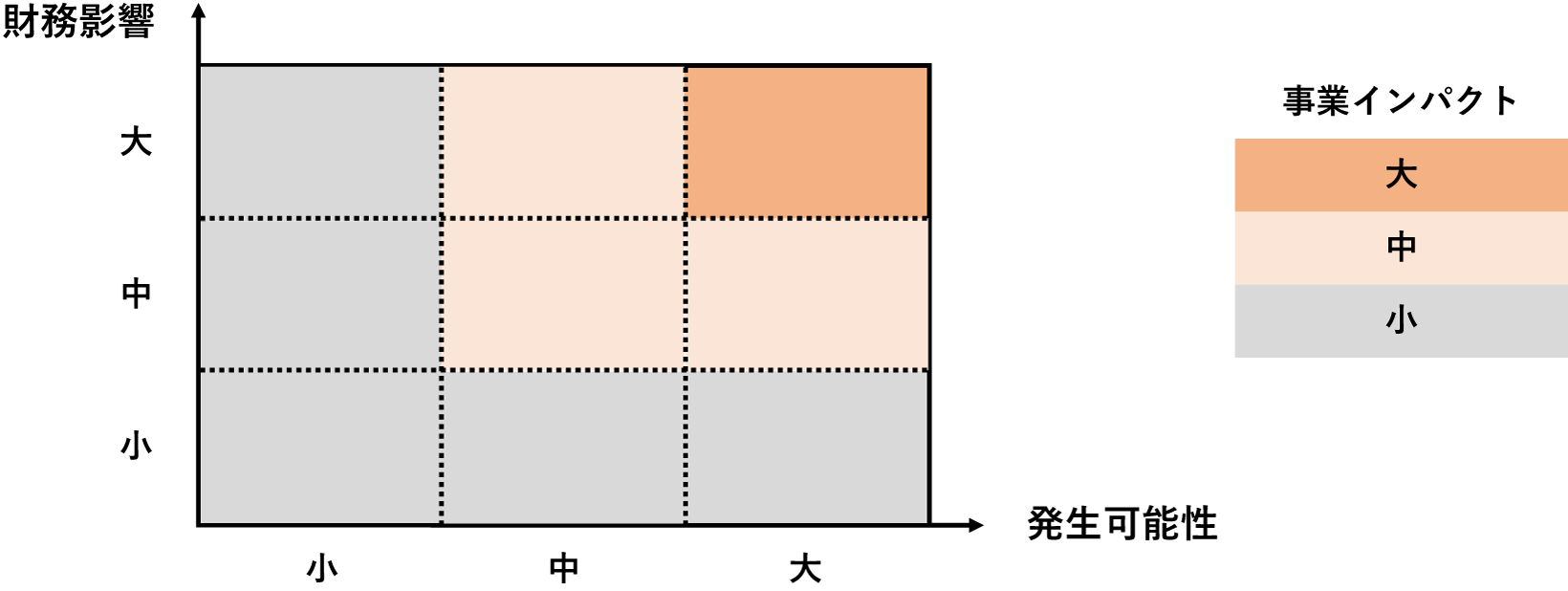

サステナビリティ会議では、各構成員からシンプレクスグループを取り巻く環境を踏まえた気候変動に関する課題が報告され、気候変動関連のリスクを幅広く特定しています。そこで特定したリスクについては、発生可能性と、実際に発生した際にシンプレクスグループにもたらす損害のインパクトの二軸で評価し、各リスクの重要度を決定します。重要と判断したリスクに関しては経営会議および取締役会へ報告する体制をとっています。

また重要と判断された気候変動関連のリスクについては、サステナビリティ会議において目標の設定や進捗管理を行い、半期に一度、取締役会へ報告することで定期的なリスクのモニタリングを実施し、対応状況の評価や重要リスクの見直しにつなげています。

戦略

気候変動がシンプレクスグループの事業に及ぼす影響について、リスクに対応(回避・低減・移転・保有)し、機会を生かすことは経営の重要課題と認識しており、次のとおり短期・中期・長期にわたって気候変動がもたらす影響を幅広く検討し、重要と考えられるリスクおよび機会を特定しています。

| 時間軸 | 対象期間 | 想定発生時期の考え方について |

|---|---|---|

| 短期 | 0~3年 |

現在取り組んでいる内容や、売上が増加している領域等、 既に顕在化している事象を短期として整理する |

| 中期 |

3~10年 (2030年を含む) |

現時点では発生していないものの、炭素税を始めとする2030年頃時点で 実現可能性の非常に高い事象を中期として整理する |

| 長期 |

10年~30年 (2050年を含む) |

災害による物理的なリスクを中心とし、影響が顕著にでてくるのが2030年代 以降になると想定される事象を長期として整理する |

また、各リスクおよび機会がシンプレクスグループに与える事業への影響については、気候変動への対応や規制が進むことが想定される2℃未満シナリオと、災害の甚大化がより深刻となり、温暖化が引き起こす慢性的なリスクが想定される4℃シナリオに分けてシナリオ分析を実施し、財務影響金額と発生可能性の二軸から事業へのインパクト(影響度合い)を算出しました。

事業インパクト算出のイメージ

以上の分析を踏まえ、気候変動に伴ってシンプレクスグループの事業活動に影響があるリスクおよび機会を下表のとおり特定いたしました。なお、各項目を検討するに当たっては、IEA(International Energy Agency)WEO 2022 Net Zero by 2050 、IEA WEO 2022 STEPS、IPCC RCP8.5シナリオ等を参照しました。各シナリオ下における事業環境の認識とそれらが及ぼす事業影響の概要は以下のとおりです。

■ 2℃未満シナリオ

2℃未満シナリオ下では気温の上昇を低減するために各国で気候変動への対応や規制が進み、社会全体が低炭素社会へ向かうことで主に移行リスク*1が顕在化する以下のような事業環境を認識しております。

【社会の全体像】

気候変動への対応が積極的にとられ、炭素税などの規制や政策が進む。各企業は規制に対する対応コストや環境負荷低減に向けた投資といったコスト負担を強いられる。

また再生可能エネルギーへの転換や脱炭素技術の革新が進められ、顧客意識の変化に伴い、低炭素社会へ貢献できる商品やサービスに対する需要が増加する。

【当社グループを取り巻く事業環境の変化】

事業活動を更に効率化するため、企業のDX化も更に進むことになり、システムのインテグレーション等のニーズの高まりによる販売機会の増加が見込まれる。

また気候変動対応に関連したシステムのインテグレーションや、コンサルティング等新たなビジネス機会の創出が想定される。

気候変動に関連するリスクのうち、低炭素社会への移行の過程における新たな政策や技術進歩などに伴い発生するものを指す

■ 4℃シナリオ

4℃シナリオ下では社会全体で気候変動への対応が積極的にとられずに、大規模災害が頻発したり、事業継続性が低下したりするなど、物理リスク*2による影響がより深刻となる以下のような事業環境を認識しております。

【社会の全体像】

先進国を中心に気候変動リスクに対する規制や政策が一定進められるものの、実効性が弱く、結果として十分な対策がとられず、環境への規制は事業に対して大きな効果を及ぼすには至らない。その一方で気温の上昇に歯止めがきかず、災害が頻発し被害の甚大化が想定される。

【当社グループを取り巻く事業環境の変化】

オフィスに対する災害の影響だけでなく、当社グループの基幹業務に関わるデータセンターの稼働停止等のリスクが想定される。

一方で災害の頻発に伴い、気候適用や防災や減災といったレジリエンスに繋がるソリューションの重要度も同時に高まることでICTが果たす役割は一層高まることが想定される。

気候変動に関連するリスクの内、自然災害の甚大化、猛暑日の増加、海面上昇などにより引き起こされる物理的な被害をもたらすものを指す

(表)気候変動による当社グループへの影響

| リスク及び機会 | タイプ | 影響要因 | 当社グループへの主な影響 | 想定時期 | 事業影響 | 検討策 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 2℃未満 | 4℃未満 | ||||||

| 移行リスク | 規制リスク | 炭素税の導入 |

|

中期 | 小 | - |

|

| 市場リスク | 顧客行動の変化 |

|

中期 | 中 | - |

|

|

| 評判リスク | 環境負荷の高い業種に対する非難 |

|

中期 | 小 | - |

|

|

| ステークホルダーの懸念またはステークホルダーからの否定的なフィードバックの増加 |

|

中期 | 小 | - |

|

||

| 物理リスク | 甚大な被害をもたらしうる台風や洪水などの異常気象の頻度上昇 |

|

長期 | 小 | 中 |

|

|

| 機会 | 製品・サービス | 低排出量サービスの開発・拡張に伴う資金調達 |

|

短期 | 小 | - |

|

| 気候適応、レジリエンスおよびリスクへのソリューション開発 |

|

中~長期 | 中 | 中 |

|

||

|

中期 | 中 | - | ||||

| 市場 | 積極的な気候変動リスクへの対応 |

|

中期 | 中 | - |

|

|

| レジリエンス | 社員の就業環境の向上等 |

|

短期 | 小 | 小 |

|

|

指標と目標

2025年3月期末時点におけるシンプレクスグループの温室効果ガス排出量に関しては、サプライチェーンを通じた温室効果ガス排出量算定に関する基本ガイドライン(2025年3月環境省・経済産業省)に基づき算定しています。

Scope1, 2の実績値は次のとおりとなっており、目標年度における削減目標を設定し、再生可能エネルギーへの転換をはじめとする削減活動に積極的に取り組んでいます。

| データ項目 | 温室効果ガス排出量(t-CO2) | ||||

|---|---|---|---|---|---|

| 実績値 (2024年3月期) |

実績値 (2025年3月期) |

目標値 (目標年度) |

|||

| Scope1 (直接排出量)*1 |

0 | 0 | 0 (2026年3月期) |

||

| Scope2 (エネルギー起源間接排出量)*2 |

10.3 | 0 | 0 (2026年3月期) |

||

自社での燃料の使用や工業プロセスによる直接排出であり、当社の排出量はごく少量のため算定から除外しています。

自社が購入した電気・熱の使用に伴う間接排出であり、当社では営業拠点である①虎ノ門ヒルズ森タワー、②麻布台ヒルズ森JPタワー、③愛宕グリーンヒルズMORIタワーにおいて使用する電気等は森ビル株式会社から購入しており、同社は2023年1月分より、順次、電気受給契約先より再生可能エネルギーを購入しています。

また、Scope3の実績値およびそのカテゴリ別の内訳については次のとおりです。

| データ項目 | 温室効果ガス排出量(t-CO2) | ||

|---|---|---|---|

| 実績値 (2024年3月期) |

実績値 (2025年3月期) |

||

| Scope3 (その他の間接排出量) |

6,880.0 | 8,347.9 | |

| カテゴリ1 購入した商品・サービス |

3,376.1 | 4,219.3 | |

| カテゴリ2 資本財 |

1,980.0 | 2,012.2 | |

| カテゴリ3 Scope1,2に含まれない燃料及びエネルギー関連活動 |

77.2 | 89.5 | |

| カテゴリ4 輸送、配送(上流) |

対象外*3 | 対象外*3 | |

| カテゴリ5 事業から出る廃棄物 |

16.4 | 26.3 | |

| カテゴリ6 出張 |

418.2 | 644.7 | |

| カテゴリ7 雇用者の通勤 |

1,012.1 | 1,356.0 | |

| カテゴリ8 リース資産(上流) |

対象外*4 | 対象外*4 | |

| カテゴリ9 輸送、配送(下流) |

対象外*3 | 対象外*3 | |

| カテゴリ10 販売した製品の加工 |

対象外*3 | 対象外*3 | |

| カテゴリ11 販売した製品の使用 |

対象外*3 | 対象外*3 | |

| カテゴリ12 販売した製品の廃棄 |

対象外*3 | 対象外*3 | |

| カテゴリ13 リース資産(下流) |

対象外*3 | 対象外*3 | |

| カテゴリ14 フランチャイズ |

対象外*3 | 対象外*3 | |

| カテゴリ15 投資 |

対象外*3 | 対象外*3 | |

記載のないカテゴリについては、シンプレクスグループの事業において該当がない又は重要度が低いため算出対象としていません。

オフィスにて使用しているリース資産における電力の使用が想定されますが、これらについてはScope2に含めて算定しています。